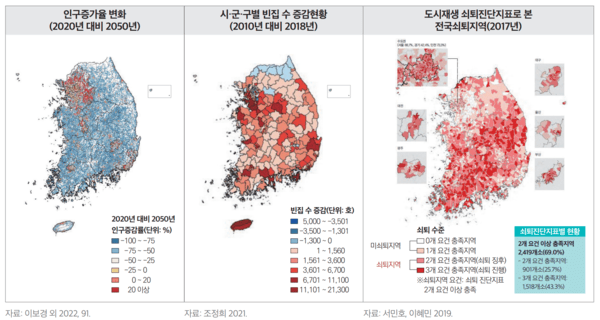

최근 발간된 국토연구원 미래 국토이슈 보고서는 대한민국의 인구소멸지역 증가와 그 경제적 파장, 그리고 생존을 위한 전략적 대안을 집중 조명했다. 해당 보고서에 따르면 이미 소멸 위험지에 진입한 지자체가 급증했으며 2050년에는 생산가능인구 비율이 51.1%까지 급락할 가능성이 제기됐다. 이는 OECD 주요국 대비 높은 하락 폭이며, 장기적으로 경제성장률 둔화와 지역 간 양극화 심화가 우려된다.

◆ 저출산+수도권 집중이 야기한 인구소멸지역 확대

인구소멸의 핵심 원인은 저출산과 청년층의 수도권 집중이다. 청년 인구 이동이 계속되면서 지방 중소도시나 농촌은 공동화 현상에 시달린다. 실제로 인구 감소 속도가 2025년 -0.80%, 2070년 -1.24%로 빨라지면서 생산가능인구(15~64세)도 2020년 3738만명(72.1%)에서 2050년에는 2419만명(51.1%)까지 감소할 것으로 예상된다.

생산가능 인구가 줄면 지역 내 소비, 투자, 혁신의 선순환 구조가 붕괴되고, 일자리와 공공서비스의 질적 저하가 동반된다. 더불어 지역 부동산·상권가치 하락, 기반시설의 폐쇄, 보건·복지의 격차 등 다층적 경제 문제로 연결된다.

보고서에 따르면 2020~2030년 한국의 GDP 성장률은 1.9%, 2030~2060년에는 0.8%로 OECD 최하위권 추락이 예상된다. 현 추세가 이어지면 국가 전체의 생산성 저하와 혁신역량 악화가 불가피하다. 이와 함께 지역 소멸로 인한 사회비용과 불균형 문제는 장기적으로 대한민국 미래 성장의 발목을 잡을 위험요인이다.

◆ 지역 디지털 전환·청년 등 유치 지원 마련 시급

보고서는 인구소멸을 막기 위해 ▲지역 디지털 전환 ▲모빌리티 혁신과 공간 재구성 ▲청년·가족 유치 지원 정책 ▲생활기반 확충 및 공공서비스 강화 등 다차원 전략을 제시한다.

지역 디지털 전환은 AI·IoT·빅데이터 기반의 지역 맞춤형 정책 지원 및 혁신 인프라 구축을 강조했다. 보고서는 스마트팜, 디지털 헬스케어, 원격교육 등 ICT 융합 산업은 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다고 설명했다.

모빌리티 혁신과 공간 재구성은 Mobility as a Service(MaaS) 도입과 UAM(도심항공교통)·퍼스널 모빌리티 활용으로 이동 편의를 높이고, 생활권 재편성을 유도해 '30분 도시' 등 소규모 집적형 도시로의 전환을 촉진한다. 이는 도시 간 연결성을 강화해 인구유입 기반을 마련할 수 있을 것으로 전망된다.

청년·가족 유치 지원 정책은 주거·일자리·보육·교육 관련 비용 지원, 비대면 경제 기반 확대 등 청년층의 역외 유출을 막을 제도적 장치를 뜻한다.

생활기반 확충 및 공공서비스 강화는 지역 내 의료·교육·문화 등 기본 인프라 개선으로 삶의 질을 끌어올리는 동시에, 외국인 인력 유치와 다문화 사회로의 전환을 통해 인구 구조를 다양화하는 전략이다.

◆ 지역 인구소멸, 더 이상 미룰 수 없어

지역 인구소멸은 더 이상 소극적 대처로 해결될 수 없는 국가적 의제다. 국토연구원 미래 국토이슈 보고서에서도 정부와 지자체, 기업, 공동체가 함께 혁신적 해법을 모색해 미래세대를 위한 지역 재생 시나리오를 구축해야 한다는 점을 거듭 강조하고 있다. 때문에 한계지역에서도 디지털, 모빌리티 혁신을 토대로 새로운 성장동력을 발굴해 인구소멸에 대한 대안을 보다 적극적으로 실행해나갸아 한다. / 월요신문=이상훈 기자